Photos : Xavier Héraud “J’aime raconter les communautés LGBT”

Journaliste pour plusieurs médias LGBT, Xavier Héraud a découvert la photographie en 2012. Depuis, il se fait le témoin de notre histoire. Aussi à l’aise sur le terrain qu’en studio ou lors d’un ball de voguing, il aime l’éclectisme pour des clichés toujours engagés. Rencontre.

Comment as-tu découvert la photographie ?

Je me suis vraiment mis à la photo en 2012, lorsque j’étais rédacteur en chef adjoint de Yagg. Faute de budget photo, nous avions parfois du mal à illustrer nos articles. Les débats autour du mariage pour tous commençaient et c’était particulièrement frustrant. Sur les conseils d’un ami qui s’était mis à la photo quelque temps auparavant, je me suis acheté un reflex Nikon entrée de gamme et je l’ai emmené avec moi en reportage. Je me suis dit que même si les photos n’étaient pas terribles, au moins elles seraient à nous. Et j’y ai pris goût.

Tu as des photographes de prédilection ?

Il y en a tellement… Pour en citer quelques uns: Nicola Lo Calzo, pour son travail sur la mémoire de l’esclavage, Régis Samba-Kounzi, dont les photos sont marquées par ses identités gay et africaines et son militantisme dans la lutte contre le VIH, Jean Ranobrac, pour ses sublimes photos de drag-queens.

Côté photographes “célèbres”, j’ai été très marqué par l’expo Peter Hujar au Jeu de Paume. J’admirais déjà plusieurs de ses photos sans savoir qui il était: celle de Candy Darling sur son lit de mort, celle qui a servi à faire un poster du Gay Liberation Front, etc. Ses clichés dégagent une beauté et une puissance peu communes.

Que ce soient des portraits ou du reportage, tes photos ont souvent, en plus de leurs qualités esthétiques, un arrière plan militant. C’est ton moteur ?

Je ne me considère pas comme un photo-journaliste, mais mon regard de journaliste a indéniablement façonné mon regard de photographe. Et ce qui m’intéresse depuis le début de ma vie professionnelle, c’est de raconter les communautés gays, les communautés LGBT. Je le fais depuis de nombreuses années avec des articles, interviews, reportages, et je le fais depuis 2012 avec la photo.

Pour moi nos communautés sont moins des entités figées que des espaces où l’on peut se retrouver le temps d’une soirée, ou le temps d’une lutte. Historiquement, c’est le fait de nous organiser en communauté qui nous a permis, nous gays, lesbiennes, bis ou trans, de survivre, de nous battre pour nos droits ou tout simplement d’avoir un espace où nous pouvions être nous-mêmes. Et cela pour certains, c’est encore trop. C’est pour cette raison que raconter les minorités, c’est militer, effectivement. Et c’est un terme que j’assume complètement y compris en tant que journaliste.

On peut aussi voir ton travail comme une rétrospective de la vie LGBT d’aujourd’hui. C’est important pour toi de te faire le témoin de notre histoire ?

La mémoire est quelque chose qui m’obsède, en effet. Certaines photos peuvent paraître anodines aujourd’hui et puis le temps passe, les gens disparaissent, et cela devient un bout d’Histoire. Je suis toujours ému de voir une photo qui évoque notre Histoire, que ce soit un cliché de manifestation ou le portrait d’un couple de même sexe dans les années 50. Alors, j’essaie d’apporter ma petite pierre à l’édifice.

Pendant le confinement, tu partageais chaque jour une photo. Quelles sont les deux ou trois qui t’ont le plus marqué ?

Ma séance photo avec Bambi chez elle. C’était un moment magnifique. Je l’entends encore s’exclamer “vous me faites faire des folies! Un boa avec un jean!”. J’ai beaucoup d’admiration pour elle. Je n’étais pas encore un photographe expérimenté à l’époque de cette séance, je ferais de meilleures photos aujourd’hui. Mais je garde malgré tout un souvenir ému de cette après-midi. L’aspect technique d’une photo est parfois moins important que ce qu’elle raconte.

J’aime aussi beaucoup celle du char des Popingays à la marche des fiertés de Paris l’an dernier, où l’on voit un homme jeter des confettis à la foule. Nos marches doivent être des moments revendicatifs, bien sûr, mais aussi des moments de joie. Pour moi l’un ne va pas sans l’autre.

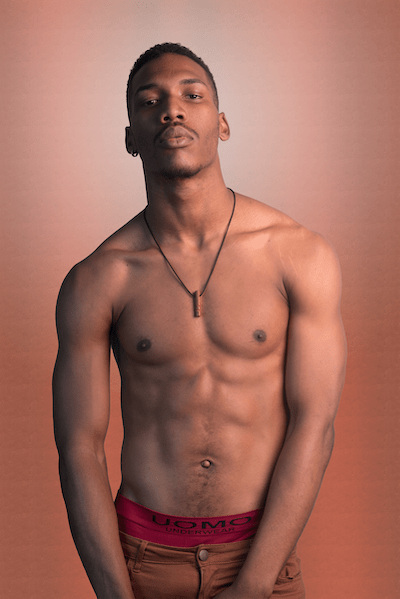

Et pour montrer un autre aspect de mon travail photo, j’adore cette photo de mon ami Fabrice, prise chez moi. J’aime trop la couleur pour ne me cantonner qu’au noir et blanc, mais avec la bonne pose et une bonne composition de l’image, le noir et blanc peut vraiment sublimer un modèle.

Tu es aussi connu pour ton travail photo et le documentaire « Hold that pose for me » autour de la scène voguing parisienne. Comment s’est faite cette rencontre ?

Elle s’est faite en 2014. J’avais vu Paris Is Burning. Je savais qu’une scène voguing était en train d’émerger sur Paris, mais je ne savais pas vraiment comment y accéder. Et puis un jour on m’a proposé de venir faire des photos à un ball. A l’époque, je me cherchais un “sujet” photo à suivre au long cours. C’était le Free Agent Ball, au Gibus. Le coup de foudre a été immédiat. J’ai été littéralement happé par l’énergie de la scène et des voguers. Et j’avais trouvé mon sujet.

Même pour un photographe, participer à un ball est quelque chose de physique. Qu’est-ce qui te plaît dans ce défi ?

Je confirme que c’est très physique. Les balls durent jusqu’à 9h parfois… Personne ne m’oblige à photographier 9h d’affilée et peu des multiples photographes qui viennent plus ou moins régulièrement aux balls le font, d’ailleurs. Cela tient à mon approche qui est tout autant artistique que communautaire: je photographie en général tous les participants au ball lorsqu’ils sont sur scène (et parfois en dehors).

L’idée de départ n’était pas d’être exhaustif, mais ceux que je n’avais pas photographiés en photo lors de tel ou tel événement étaient ensuite déçus de ne pas avoir “leur” photo… Participer à un ball (on dit “walk” dans le jargon) demande beaucoup d’effort, de temps, d’argent et parfois de sacrifices: c’est normal que chacun ait envie d’en conserver un souvenir. Ce qui fait que je publie des centaines de photos à chaque fois sur Facebook, alors que si ça ne tenait qu’à moi, je n’en conserverais que cinq ou six… (et cinq ou six photos réussies dans une soirée, c’est déjà beaucoup, je trouve).

Qu’est-ce qui fait la réussite d’une photo de voguing?

Difficile en revanche de dire ce qu’est une photo de voguing “réussie”: peut-être une image qui donne une idée de l’intensité de qui est en train de se passer sur le runway lorsqu’un voguer fend la foule pour se retrouver devant les juges.

Tu es passé de spectateur à acteur. Tu as, en effet, été invité à intégrer la House of Ebony. N’était-ce pas la meilleure manière de donner une légitimité à ton travail photo ?

Oui et cela m’a surtout permis de connaître la scène plus intimement. Le ball est l’événement central de la ballroom scene, mais il y a toute une vie en dehors, où justement l’idée de communauté prend tout son sens.

L’an passé, à la même époque, tu exposais à la Mairie du Xème de Paris« Anybody walking ? », une sélection de photos faites lors des balls. Que gardes-tu de cette expérience ?

J’en garde un souvenir inoubliable. Faire une expo était mon objectif depuis quelques années, mais je pensais que la première se ferait sur un pan de mur au sein d’une petite galerie ou d’un bar (ce qui est déjà très bien). Là, j’ai carrément eu droit à tout le hall de la mairie du Xème. Mes photos n’auraient pas pu être mises davantage en valeur. Cette exposition devait d’ailleurs être montrée ailleurs qu’à Paris dans les prochains mois, mais avec la pandémie, les projets sont reportés à plus tard.